川崎の事件、元農水省事務次官による長男の刺殺事件を受けて、ひきこもりと暴力の関係性があるのではないかと考える人が多いようで、メディアの取材等も来ているので、少しまとめてみようと思う。

ひきこもりというものを有名にした一つは新潟少女監禁事件(wikipedia)である。事件が発覚した時に犯人である佐藤宣行の年齢は39歳であり、長期間ひきこもり状態にあったようである。ひきこもりと暴力・犯罪の問題はこの問題が社会問題化した当初から関心が持たれていた。

調査結果から見えること

ひきこもりの調査で暴力にいて質問したものがいくつかあるため、まずはそのデータを整理してみたい。

まず内閣府の若年(~39歳)ひきこもり調査(2010)では下記のような結果になっている*1。ランダムサンプリングであるため、日本全国の平均値が知ることができる調査である。

| 質問番号 | 質問文 | ひきこもり | 非ひきこもり |

|---|---|---|---|

| Q28-13 | 家族を殴ったり蹴ったり してしまうことがある |

5.1% | 2.2% |

| Q28-14 | 壁や窓を蹴ったりたたいたり してしまうことがある |

10.2% | 6.2% |

| Q28-15 | 食器などを投げて壊すことがある | 8.5% | 0.9% |

| Q28-16 | 大声を上げて怒鳴り 散らすことがある |

8.5% | 10.2% |

これらの項目すべてが家庭内暴力にあるが、最も気になるのは対人暴力であろう。結果は5.1%である。この調査の一般人口(ひきこもり以外)の一般人口の対人暴力がどのくらいかという正確な値はわからない(対象者がウソをつくので正確な値は把握できない)が、だいたい倍近い結果となっている。

次に40~64歳を調査した内閣府のひきこもり(2019)調査*2見てみよう。

| 質問番号 | 質問文 | ひきこもり | 非ひきこもり |

|---|---|---|---|

| Q36-13 | 家族を殴ったり蹴ったり してしまうことがある |

4.3% | 1.0% |

| Q36-14 | 壁や窓を蹴ったりたたいたり してしまうことがある |

8.5% | 3.1% |

| Q36-15 | 食器などを投げて壊すことがある | 4.3% | 0.8% |

| Q36-16 | 大声を上げて怒鳴り 散らすことがある |

19.1% | 7.3% |

似たような結果だが、ひきこもり群で大声を上げて怒鳴り散らすことがあるの割合が高くなっている。 対人暴力は4.3%と若年調査(~39歳)と大差がない値が出ている。

家族外への暴力の噴出

家族外の暴力を聞いている調査は知っている中では大分県の調査*3だけである。

これまであった問題行動では、家族用アンケートで「社会参加ができないこと以外に深刻な問題がない」が23人(41%)、「家族以外の暴力がある」0人であった反面、「家族への暴力」7人(13%)、「家庭内で物を壊す」12人(21%)と家族内の問題も少なくなかった。家族の調整や家庭内暴力に対する対応等の支援も必要である。

| 割合 | |

|---|---|

| 家庭内暴力(対人) | 12.5% |

| 家庭内暴力(対物) | 21.4% |

| 家庭外への暴力 | 0% |

家族以外の暴力は確認できなかった。

この調査はランダムサンプリングした一般人口を基にしたものではなく、相談機関を対象したものである*4。対象機関以下のものである。

内閣府の調査に比べて家庭内暴力の値が高い。おそらく相談機関で票を集めたためであろう。というのは、比較的深刻なケース(家庭内暴力があるなども含め)が相談機関に集まりやすいからである。

それでも、家庭外へ暴力が噴出することは確認できなかったようである。

少なくとも一般の犯罪率よりは低いというくらいは断言できそうである。

ひきこりはありふれた現象である

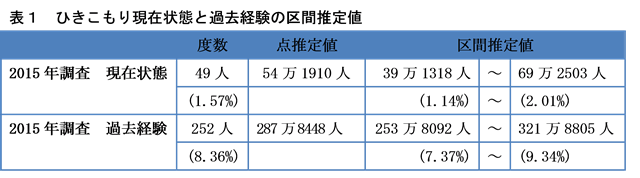

以前シノドスで書いたが、ひきこもりを経験したか、現在ひきこもり状態にある人は10人に1人いる。

現在、ひきこもり状態にある若者は1.6%であり、経験がある若者8.4%を合わせると9.7%なる(注2)。およそ10人に1人の若者が、過去にひきこもり経験があるか、現在ひきこもりであるということになる。現在ひきこもり状態にある若者は100人に1~2人程度であるが、経験者も含めると10人に1人という割合になる。少なくとも日本において、ひきこもりは決して稀な現象ではないのである。

自宅にいることが多いため、あまり目立たないが、ひきこもりは日本にあふれるほど多くいるのだ。ひきこもり経験も自ら進んで話す話題でもないため、耳にすることも少ないかもしれないが、特別な現象ではない。日本人の10人に1人に起きていることであれば、ひきこもりを特殊な集団として取り上げる意味はほとんどない。

自閉スペクトラム症と犯罪

全例把握できているわけではないが、メディアで報道される目立つ事件で、ひきこもり状態にあるものの犯罪は、知る限りすべて自閉スペクトラム症の疑いがある。最近起こった事件については別ブログのエントリを参照のこと。

元農水省事務次官長男刺殺事件とアスペルガー症候群 (この事件は被害者) https://autisticcrimes.hatenablog.com/entry/2019/06/03/172441

川崎19人殺傷・岩崎隆一にみられる自閉性 https://autisticcrimes.hatenablog.com/entry/2019/05/30/051123

ひきこりと犯罪についてのまとめ

- ひきこもり状態にある者が犯罪を犯すことはあるが、珍しい。調査でも確認できていない。

- ひきこもりはありふれた現象であり、異質で特別な集団と扱うのは誤り。

- ひきこもりによる犯罪は、ひきこもりの中の自閉スペクトラム症の疑いがあるグループに見られる。

- ひきこもりは一様なグループではなく、その中に犯罪との親和性が高いサブグループがあり、そのサブグループに対して対応をすべきである。

- そのサブグループとして現在判明しているのは自閉スペクトラム症の疑いがあるグループである。

*1:https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/hikikomori/pdf_gaiyo_index.html

*2:https://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/life/h30/pdf-index.html

*3:大分県精神保健福祉センター、2004、『ひきこもりの実態調査報告書』

*4:調査の対象になったのは、保健所14カ所・市町村57カ所・福祉事務所(県・市)17カ所・児童相談所2カ所医療機関(精神科・心療内科)56カ所・教育事務所6カ所・高等学校57カ所・警察(フレンドリーサポートセンター)・フリースクール2カ所・精神保健福祉センター・教育センター各1カ所(調査対象機関209施設)