こちらは先行研究のレビュー。

青少年の学校欠席と登校拒否行動:現在のレビュー

概要

学校を欠席することは、メンタルヘルスの専門家、医師、教育者にとって深刻な公衆衛生上の問題である。暴力、傷害、薬物使用、精神疾患、経済的困窮の主要な危険因子である。この論文では、欠席の有病率、併存する身体的・精神的疾患、分類、文脈上の危険因子、異文化間の変数、評価、介入、転帰に関する現代の研究レビューを行っている。文脈上の危険因子としては、ホームレスや貧困、10代の妊娠、学校での暴力や被害、学校の環境やつながり、親の関与、家族の変数などが挙げられている。介入についての記述には、医学的、臨床的、システム的な介入が含まれる。医療関係者、地域や学校の精神保健関係者、教育関係者は、学校欠席の定義、分類、評価、問題のある若者への介入について、より良い合意に基づく方針を策定するために、学校欠席のパラメータを十分に理解することが望まれる。

1. はじめに

学校を欠席することは、多くの子どもや青少年にとって、精神的にも肉体的にも深刻な健康問題である。不登校や代替教育施設への入所は、自殺未遂、危険な性行動、10代の妊娠、暴力、不慮の事故、飲酒運転、アルコール、マリファナ、タバコ、その他の物質使用の重要な危険因子である(Almeida, Aquino, & de Barros, 2006; Chou, Ho, Chen, & Chen, 2006; Denny, Clark, & Watson, 2003; Grunbaum et al, 2004; Guttmacher, Weitzman, Kapadia, & Weinberg, 2002; Hallfors et al., 2002; Henry & Huizinga, 2007)。慢性的なアブセンティーズムは、学校からのドロップアウトと関連していることが多い。このドロップアウトは、学校を基盤とした健康・精神衛生プログラムから直ちに切り離され、経済的に困窮し、大人になってから結婚生活、社会生活、精神医学的な問題を引き起こす原因となる(Kogan, Luo, Murry, & Brody, 2005; Tramontina et al., 2001; US Census Bureau, 2005)。

スクール・アブセンティズムは、身体的および精神的な問題から生じることもある。後述するように、欠席は様々な病状、特に喘息と密接な関係がある。実際、欠席率は病気の発生を示す有効なバロメーターになるとの指摘もある(Besculides, Heffernan, Mostashari, & Weiss, 2005)。長期欠席に関連する精神疾患には、主に不安障害、抑うつ障害、破壊的行動障害などがある。このように、学校を欠席することは、メンタルヘルスの専門家、医師、教育者にとって重要な公衆衛生上の問題である。

この論文の目的は、青少年のスクール・アブセンティズムとそれに関連する概念に関する現代の研究を簡潔にレビューすることである。2001年以前の文献のレビューもあるが(Heyne, King, Tonge, & Cooper, 2001; Kearney, 2001; King & Bernstein, 2001)、本稿では2000年以降に発表された広範な研究文献に重点を置いている。重要な概念の簡単な説明に続いて、有病率、身体的条件、精神的条件、分類、文脈上の危険因子、評価、介入、転帰に関するデータと理論を紹介する。

2. キーコンセプト

アブセンティーズムとは、小学校や中学校(中学・高校)を欠席することで、許容できるもの/許容できないものを指します。研究者は一般的に、(1)病気やけがによる許しがたい欠席、または(2)環境的、社会的、精神的、その他の条件による許しがたい欠席が多い5~17歳の青少年に注目している。許容できないアブセンティーズムは、親が経済的な理由、虐待を隠すため、別居中の配偶者からの誘拐を防ぐため、学校が原因と思われる脅威から子供を守るため、精神病の親を支援するため、その他の理由で意図的に子供を学校から遠ざけることが原因となる場合がある(Kearney, 2004)。

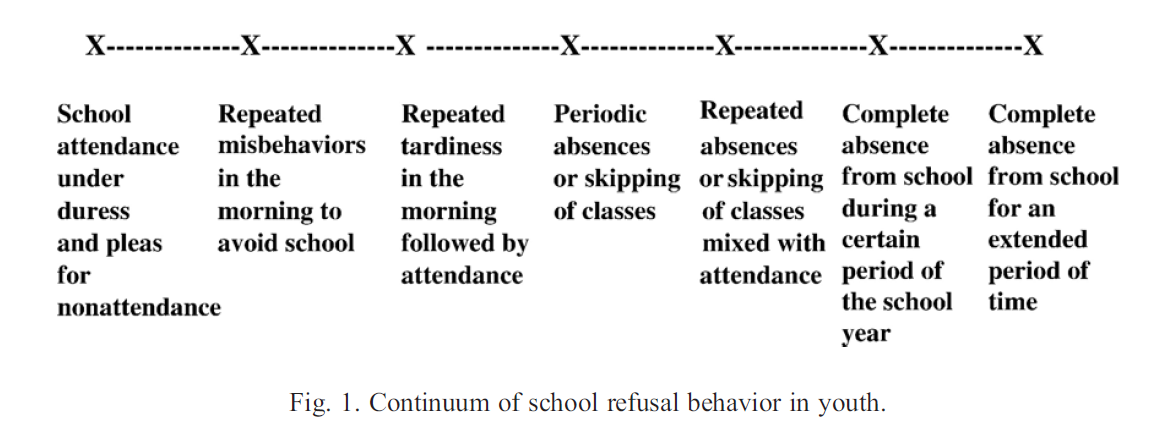

許容できないアブセンティーズムは、登校拒否行動、つまり子どもの動機による登校拒否や1日中クラスにいることができないことが原因の場合もある。研究者は一般的に登校拒否行動に注目しており、学校からの引きこもりには注目していない。登校拒否行動は、長期にわたる欠席、定期的な欠席や授業の欠席、慢性的な遅刻、将来の不登校を嘆願するような学校に対する強い恐怖感などからなる異質な次元の構成要素である(図1参照)。登校拒否行動のエピソードには、これらの形態のいずれかが含まれ、日々変化する可能性がある。登校拒否行動は、不登校、登校拒否、登校恐怖症などの概念を含む包括的な用語である(Kearney, 2003)。

無断欠席Truancyとは、一般的に、無断欠席unexcused absenteeism、不法欠席illegal absenteeism、密かな欠席surreptitious absences absenteeism、不安を伴わない欠席non-anxiety-based absenteeism、行動に関する親の知識不足に関連した欠席、非行や学業上の問題に関連した欠席、ホームレスや貧困などの社会的状況に関連した欠席を指す(Fremont, 2003)。登校拒否School refusal は、恐怖に基づく欠席を意味するが、若者が学校恐怖症になることはほとんどないため、最近の研究文献ではこの用語は重視されていない(Hanna, Fischer, & Fluent, 2006; Suveg, Aschenbrand, & Kendall, 2005)。無断欠席truancy、登校拒否school refusal、登校恐怖症school phobiaが同じ意味で使われていたり、定義が一貫していないことが問題となっている(Lauchlan, 2003; McCune & Hynes, 2005)。そこで本稿では、不登校と登校拒否行動という包括的な概念に焦点を当てる。

図1. 青少年の登校拒否行動の連続性

- 強要されての登校、不登校の嘆願

- 学校を避けるために朝から不作法を繰り返す

- 朝から遅刻を繰り返し、その後に登校する。

- 定期的な欠席やサボり

- 出席しているにもかかわらず、欠席やサボりが繰り返されている

- 学年のある時期に完全な欠席をする

- 長期間の完全な欠席

Fig. 1. Continuum of school refusal behavior in youth.

- School attendance under duress and pleas for nonattendance

- Repeated misbehaviors in the morning to avoid school

- Repeated tardiness in the morning followed by attendance

- Periodic absences or skipping of classes

- Repeated absences or skipping of classes mixed with attendance

- Complete absence from school during a certain period of the school year

- Complete absence from school for an extended period of time

3. 有病率

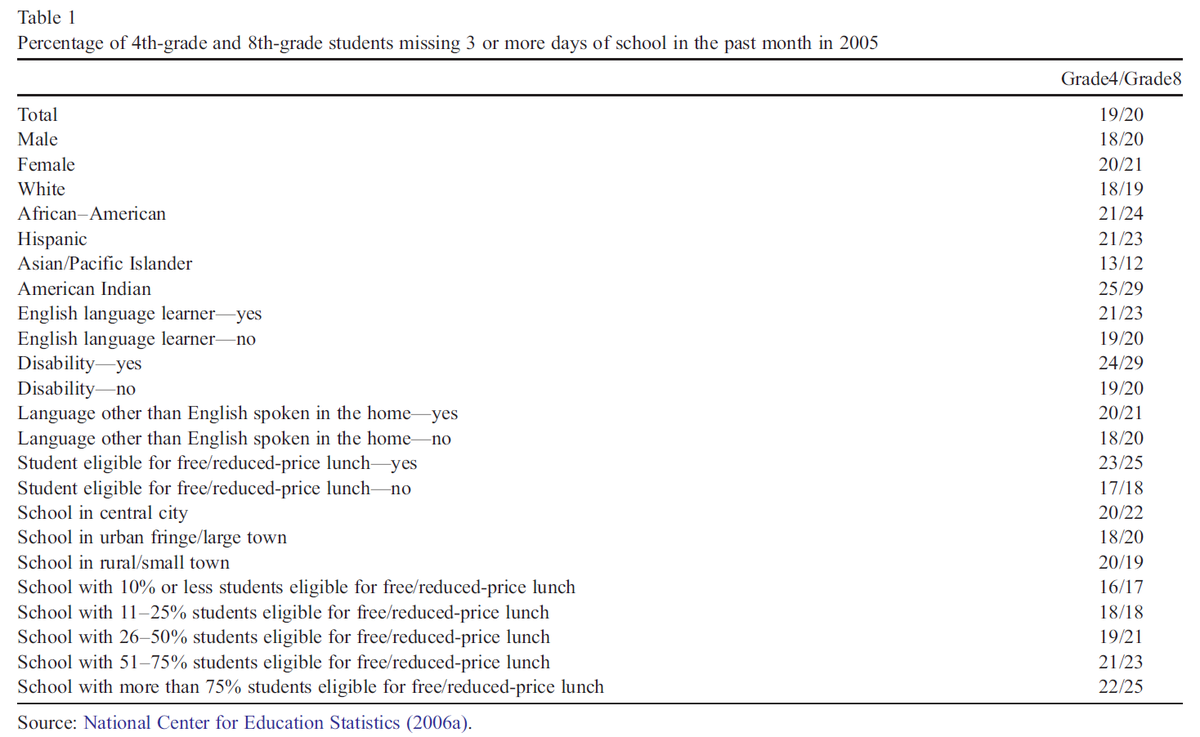

2005年のNational Center for Education Statisticsによると、小学4年生の19%、中学2年生の20%が過去1ヶ月間に少なくとも3日以上学校を休んでいた。また、小学4年生の7%、中学2年生の7%が、過去1ヶ月間に5日以上学校を休んでいた。欠席率は、性別とはほとんど関係なく、多様な生徒、特にアメリカインディアン、障害のある生徒、無料または低価格の昼食を受ける資格のある生徒、無料または低価格の昼食を受ける資格のある生徒が多くいる学校の生徒に多く見られる(表1参照)。欠席率は、1994年以来、安定している(National Center for Education Statistics, 2006a)。

表1 2005年、小学4年生と中学2年生の生徒が過去1ヶ月間に3日以上学校を休んだ割合

| Grade4/Grade8 | |

|---|---|

| 合計 | 19/20 |

| 男性 | 18/20 |

| 女性 | 20/21 |

| 白人 | 18/19 |

| アフリカ系アメリカ人 | 21/24 |

| ヒスパニック | 21/23 |

| アジア/太平洋諸島人 | 13/12 |

| アメリカインディアン | 25/29 |

| 英語学習者 -yes | 21/23 |

| 英語学習者- no | 19/20 |

| 障がいがある -yes | 24/29 |

| 障害 -no | 19/20 |

| 家庭内で英語以外の言語を使用している -yes | 20/21 |

| 家庭で話されている英語以外の言語 -no | 18/20 |

| 無料/割引価格の昼食を受ける資格のある生徒-yes | 23/25 |

| 無料/割引価格のランチを受けることができる生徒 -no | 17/18 |

| 都心部の学校 | 20/22 |

| 都市周辺部/大きな町の学校 | 18/20 |

| 田舎/小都市の学校 | 20/19 |

| 無料/低価格ランチの対象となる生徒が10%以下の学校 | 16/17 |

| 無料/低価格ランチの対象となる生徒が11-25%の学校 | 18/18 |

| 無料/低価格ランチの対象となる生徒が26-50%の学校 | 19/21 |

| 無料/低価格ランチの対象となる生徒数が51~75%の学校 | 21/23 |

| 75%以上の生徒が無料/低価格の昼食をとることができる学校 | 22/25 |

高校生の欠席率は、多くの青少年が永久に学校を離れてしまうため、定量化するのがより困難である。全米教育統計センターによると、2004年の16歳から24歳までの中途退学率は10.3%である。

24歳の生徒の2004年の現状退学率は10.3%である。中途退学率とは、学校に通っていない人のうち、高校卒業資格を取得していない人の割合である。男性(11.6%)は女性(9.0%)よりも、またヒスパニック系(23.8%)はアフリカ系(11.8%)やヨーロッパ系(6.8%)よりもわずかに高い。また、所得の低い家庭の若者(17.7%)、雇用されている若者(53.0%)、教育年数が11年または12年の若者(40.3%)でも中途退学率が高くなっている(National Center for Education Statistics, 2006a)。これらの数字は、多くの若者が自分や家族を経済的に支えるために学校を離れていることを示している。また、実際には学校に在籍していなかったにもかかわらず、中途退学者として分類されている若者も少なくありません。

しかし、最近では、高校レベルでの欠席率を特定する試みがなされている。Guare & Cooperは、アメリカの4つの高校と1つの中学校の230人の生徒を対象に調査を行った。著者らは、多くの生徒が時々(29.1%)または頻繁に(9.1%)故意に完全に学校を欠席することを発見した。また、54.6%の生徒が「時々」、13.1%の生徒が「頻繁」に授業を欠席していた。欠席率は、男女でほぼ同じであったが、ヨーロッパ系アメリカ人(48.4%)、英語を話さない家庭(65.0%)、学業成績がまあまあの生徒(52.4%)、12年生(55.0%)に多く見られた(Guare & Cooper, 2003)。しかし、欠席率は学区によって大きく異なる。例えば、ニューヨーク市の公立高校の1日の欠席率は、15〜30%と報告されている(Weitzman, Guttmacher, Weinberg, & Kapadia, 2003)。

前述の通り、欠席は病気や怪我など様々な理由で発生する。2004年のCenters for Disease Control and Preventionによると、5〜17歳の青少年の10.9%が、病気や怪我のために過去1年間に6〜10日学校を休んでいる。また、5.1%が11日以上欠席し、1.0%が病気やケガのために学校に行けなかった。欠席日数が11日以上の人は、女性(4.9%)よりも男性(5.3%)、5~11歳(3.8%)よりも12~17歳(6.7%)に多い傾向がある。

5-11歳(3.8%)よりも12-17歳(6.7%)の方が多い傾向にある。また、病気やけがで11日以上学校を休むのは、片親(母親)の家庭(8.0%)、高校卒業資格を持たない親(7.2%)、所得が2万ドル以下の家庭(8.7%)で多く見られた。

2万ドル以下の家庭(8.7%)、小さなコミュニティに住む家庭(6.0%)、北東部の家庭(6.2%)に多い(Centers for Disease Control and Prevention, 2006)。

登校拒否行動school refusal behaviorによるアブセンティーズムは、完全な欠席や部分的な欠席、遅刻、不安による登校困難などが含まれるため、定量化がより困難である。飛び級などの部分的な欠席は、学区によっては1日の欠席としてカウントされるが、他の学区ではカウントされない。実際、この分野での重要な問題は、学区がしばしば欠席の定義、追跡、報告に一貫性がないことである。 遅刻は、校長と教師の32%が報告している一般的な問題ですが、一致した定義や分類は存在しません(National Center for Education Statistics, 1999-2000)。何人かの研究者は、不安に基づく登校困難の有病率を1~5%としているが、これは依然として議論の余地がある(Suveg et al.、2005年)。不安に基づく登校拒否および不登校の青少年に関する最近の包括的な地域研究では、全有病率は8.2%であった(Egger, Costello, & Angold, 2003)。

スクール・アブセンティズムとと登校拒否行動school refusal behaviorは共通の問題であり、その有病率は、うつ病、物質乱用/依存、抑うつ、行動障害、反抗期障害、注意欠陥多動性障害などの主要な小児行動障害に匹敵する(有病率推定値の中央値はいずれもb5%)(Costello, Egger, & Angold,2005). 残念ながら、これらの重要な問題に対する包括的で実証的な研究は、ごく最近になって注目されるようになった。これらの研究の中には、欠席や登校拒否に関連する一般的な身体的・精神疾患も含まれている。次にこれらの症状について説明する。

4. 体調不良 Physical conditions

研究者たちは、学校の欠席を無数の医学的問題と関連づけている(表2参照)。より詳細な情報を得るために、表中に参考文献を記載しています。このリストには、マラリアなどの感染症や、発展途上国で欠席率との関連が指摘されているモルモット病や尿路性シストソーマ症などの寄生虫症については含まれていない。また、欠席の原因となるアデノトンスイルレクトミーや上部消化管内視鏡検査などの外科的・内科的処置(および処置後の回復)については、このリストには含まれていない。

世界的にアブセンティーズムの原因となっているのは、喘息とそれに関連する呼吸器系の病気である(Borrego, Cesar, Leiria-Pinto, & Rosada-Pinto, 2005; Tinkelman & Schwartz, 2004)。米国では、Centers for Disease Control and Preventionの推計によると、2002年には0〜17歳の子供の8.3%が喘息を患っており、1470万日が喘息のために学校を休んでいる(Centers for Disease Control and Prevention, 2004)。アメリカの子どもたちにおける喘息の有病率は、過去25年間で急激に増加している。喘息を持つ青少年は、喘息を持たない青少年に比べて1.5〜3.0倍多く学校を欠席しており、喘息を持つ生徒の約60%は、問題のある呼吸器症状のために学年のどこかで学校を欠席している(Bonilla et al.2005; Dey & Bloom, 2005; Moonie, Sterling, Figgs, & Castro, 2006; Silverstein et al.)。体育の授業を欠席することも、喘息を持つ若者にはよくあることである(Austin, Selvaraj, Godden, & Russell, 2005)。

喘息によるスクール・アブセンティズムは、いくつかの要因によって悪化するようである。喘息患者は、年齢が若く、貧しく、治療を受けていない場合、ほこりや害虫、湿気やカビの多い環境に住んでいる場合に、学校を欠席する可能性が高い。さらに、喘息による欠席率は、父親が重症であること、母親が喘息持ちであること、生活の質が低いこと、医師の診断を受けていること、オゾン濃度が高いこと、喫煙していること、タバコの煙にさらされていることなどと関連している。民族性は、問題のある呼吸器症状による欠席の一貫した予測因子である(Austin et al., 2005; Freeman, Schneider, & McGarvey, 2003; Gilliland et al., 2003; Okelo et al., 2004; Taras & Potts- Datema, 2005c)。

スクール・アブセンティズムにつながる問題のある呼吸器症状は、室内の二酸化窒素や化学物質による汚染、外気の換気量の低下、温熱環境の変化など、環境面での欠陥から生じることもある(Mendell & Heath, 2005)。また、不登校は、教室の二酸化炭素濃度や、二酸化硫黄、オゾン、粒子状物質による空気の質の悪さとも関連している。そのため、研究者たちは、学校のろ過システムを改善し、公園や学校を交通量の多い排気口から離して建設し、空気の質が悪い日は屋外での運動を控え、子どもたちの抗酸化物質の摂取量を増やすことで、子どもたちが汚染物質にさらされるのを抑えるよう勧告している(Kunzli et al.2003; Park et al.2002; Rondeau, Berhane, & Thomas, 2005; Shendell et al.)

また、スクール・アブセンティズムは、健康上のリスクのある行動とよく関連しているます。特に、欠席は、思春期の違法薬物使用(アルコールやタバコを含む)、暴飲暴食、飲酒運転、危険な性行動やHIVのリスク、自殺未遂、栄養不良などと関連しています(Alberg, Diette, & Ford, 2003; Almeida et al, 2006; Aloise-Young, Cruickshank, & Chavez, 2002; Chou et al., 2006; Denny et al., 2003; Grunbaum et al., 2004; Guttmacher et al., 2002; Hallfors et al., 2002; Henry & Huizinga, 2007; Kleinman et al., 2002; Weitzman et al., 2003)。しかし、その因果関係はまだはっきりしていないため、アブセンティーズムがこれらの危険な行動を誘発するのか、あるいはその逆なのかについては、さらなる研究が必要である。しかし逆に、欠席のリスクが高まると、親の間でインフルエンザワクチンの受容が促進されるという研究もある(Nettleman, White, Lavoie, & Chafin, 2001).

スクール・アブセンティズムや登校拒否school refusalは、子どもの身体的不定愁訴とよく関連している。身体的不定愁訴は、不安を伴う欠席をする青少年に特に多く見られ、最近の包括的な地域研究では26.5%に見られたが(Eggerら、2003年)、別の研究では臨床サンプルの79.4%にも見られた(Honjo, Nishideら、2001年、Honjo, Sasakiら、2001年)。問題のある欠席をしている青少年の身体的訴えには、典型的には、頭痛、腹痛、吐き気や嘔吐、疲労、発汗、ふらつき、腹痛や背中などの痛み、動悸、下痢、息切れ、月経症状などがある。

登校拒否行動school refusal behaviorに伴って体の不調を訴える青少年は、上記のような真の身体的不調を抱えている可能性がある。しかし、登校拒否行動school refusal behaviorをとる青少年の多くは、部分的にストレスからくる実際の低度の身体的症状を誇示していることがある。このような症状の誇張は、重要な他者からの注目を集めるため、あるいは親の同意を得て学校を留守にするために行われることがある。また、登校拒否の若者の多くは、体の不調を偽って訴えている。医師は、登校拒否の子供が抱えている器質的問題を除外するために、あるいは真の医学的状態を治療するために、十分な診察を行うことが推奨されている(Kearney, 2006a)。

5. 精神的な不調 Psychiatric conditions

登校拒否の青少年は、一般的に精神疾患を抱えており、それが不登校のきっかけになったり、長期にわたる欠席の原因になっている。最近行われた2つの研究では、問題のある欠席をしている青少年の精神科疾患の併存について、これまでで最も包括的な見解が示されている。これらの研究は、主に2つの点で先行研究よりも優れている。第一に、欠席の問題を抱える青少年の大規模なサンプルを評価した。第二に、優れた心理測定特性を持つ構造化診断面接を用いたこと。1つの研究は地域社会のサンプルで、1つの研究は臨床サンプルである。

地域社会の研究では、Eggerら(2003)は、児童青年精神医学的アセスメントを用いて 不安に基づく登校拒否の青少年165人と、不登校やその他の理由で欠席した青少年517人を診断した。不安に基づく登校拒否school refusalの青少年に最も多く見られた診断は、うつ病(13.9%)、分離不安障害(10.8%)、反抗性障害(5.6%)、素行障害(5.0%)であった。このグループの24.5%が診断を受けていました。無断欠席truancyの青少年に最も多かった診断は、素行障害(14.8%)、反抗挑発症(9.7%)、うつ病(7.5%)、物質乱用(4.9%)であった。このグループの25.4%が診断を受けていた(Egger et al., 2003)。

著者らはまた、不安に基づく登校拒否school refusalの若者は、恐怖や心配、睡眠障害、体の不調(頭痛)が有意に多いことを発見した。睡眠障害、体の不調(頭痛や腹痛)が、不登校の若者に比べて有意に多かった。しかし、社会不安、親との別れの心配、悪夢については、両グループに差はなかった。不安に基づく登校拒否school refusalの若者は、無断欠席truancyのの若者に比べて仲間との関係に問題があり、両親が精神的な問題で治療を受けている可能性が高かった。無断欠席truancyのの青少年は、甘い監督を受けている可能性が高かった。しかし、貧困、家族の大きさ、継親との同居、親が高校卒業資格を持たない、または失業している、危険な地域に住んでいる、親の育て方や葛藤、母親のうつ病、親の犯罪歴などについては、両グループ間に差は見られなかった(Egger et al., 2003)。

Kearney & Albano(2004)は、登校拒否行動school refusal behaviorのある青少年の大規模な臨床サンプル(n=143)を調査した。5~17歳の青少年は、問題のある欠席行動のために専門の外来治療クリニックに紹介され、平均欠席率は37.2%であった。診断をつけるために,Anxiety Disorders Interview Schedule for Children(子供版および親版)を用いた。主な診断名は、分離不安障害(22.4%)、全般性不安障害(10.5%)、反抗期障害(8.4%)、うつ病(4.9%)であった。3分の1近く(32.9%)が診断なしの基準を満たしていた(Kearney & Albano, 2004)。

最近行われた3つ目の診断研究では、学校への出席が困難な10〜17歳の若者93人の入院患者と58人の外来患者のケースレビューが行われた。入院患者/外来患者の主な診断は、気分障害(30%/15%)、不安障害(28%/14.5%)、破壊的行動障害(18.5%/11.5%)であった。具体的には、大うつ病(31.8%)、気分変調症dysthymia(25.2%)、反抗性障害(23.8%)、分離不安障害(22.5%)が多かった。学習障害は全体の4.6%に過ぎなかったが、31%が学業面での困難が登校困難の発症に関連していると報告した。また、母親の18%、父親の14%が身体疾患を持っており、全体の37%が身体疾患を持っていた。5分の1の人が、身体的疾患が登校困難の発生と関連していると回答した。また、母方(53%)と父方(34%)の精神疾患も多く見られた(McShane, Walter, & Rey, 2001)。

これらの研究や他の研究によると、問題のある欠席をしている青少年に最もよく見られる診断の種類は、基本的にうつ病、不安症、破壊的行動障害が含まれており、顕著な一貫性がある(Silove, Manicavasagar, & Drobny, 2002; Tramontina et al., 2001)。診断研究は、問題のある学校の欠席を攻撃性や攻撃的な仲間の所属と関連付ける研究とも一致している(Farmer et al, 2003; Lounsbury, Steel, Loveland, & Gibson, 2004)。しかし、診断研究は、登校拒否行動をとる多くの青少年が、精神疾患を発症していないことも示している。

しかし、診断研究では、登校拒否行動をとる多くの青少年は、精神疾患を患っていないことも伝えられている。多くの青少年は、併存疾患のない唯一の行動問題として問題のある欠席を示している。この知見は、問題的欠席行動problematic absenteeism representsが、小児期の2つの精神疾患(分離不安障害、行為障害)の症状であり、それ自体が精神疾患ではないという事実を部分的に反映しているのかもしれない。

6. 分類と近接変数

問題欠席problematic absenteeismは正式な精神科診断ではないため、行動をどのように定義し、分類すべきかについては議論が続いている。登校拒否行動をとる青少年を、不安に基づく登校拒否 school refusalと無断欠席truancyに分けるという従来の考え方は、いくつかの理由から、依然として人気があるが、欠陥のある考え方である。第一に、両グループには診断上の異質性が非常に高い。例えば、Eggerらの研究では、不安に基づく登校拒否school refusalの青少年において、反抗的態度や行動障害などの外在化行動の問題が非常に多くみられた。第二に、症状における実質的な重複がこれらのグループを特徴づけている。例えば、不安に基づく不登校の青少年は、学校に行くことに関してもよく非協力的であり、長年の不登校の青少年の多くは、学校に戻るという見通しに対して神経質になっていることを示す。第三に、登校拒否 school refusalと無断欠席school refusalの記述子は、この集団にとって効果的または有用な評価や介入戦略に明確に結びついていない(Kearney, 2003)。

学校拒否行動をとる青少年を診断や行動形態に基づいて分類する代わりに、青少年が学校に通うことが困難な理由を検討する方法がある。これらの理由は、特定の近接変数と、より広範な文脈的危険因子に分けることができます。近接変数とは、強化のような行動に直接的かつ即効性のあるものを指す。Kearneyらは、青少年が登校拒否をする機能または理由に基づいて、登校拒否行動の分類体系を考案した。これらの機能は、青少年が登校拒否行動に対してしばしば受ける特定の強化に関連している(Kearney, Lemos, & Silverman, 2006)。

第一の機能または強化は、否定的な感情、つまり一般的な不安や抑うつを引き起こす学校に関連する刺激の回避である。この機能は、学校での苦痛の原因を特定することが困難でありながら、そこでの不快感のために登校を拒否する低年齢の子どもに典型的に当てはまります。場合によっては、子どもの不快感は、クラスや時間帯の切り替え、校舎や教室への入室、スクールバスに乗ることなどの困難さと関連することがあります。この機能は、一般に、全般性不安障害、身体的訴え、遅刻、不登校の常とう手段などと関連している(Kearney & Albano, 2004; Kearney, Chapman, & Cook, 2005; Kearney et al., 2006)。

2つ目の機能、強化は、学校での嫌悪的な社会的状況や評価的状況からの逃避です。この機能は、学校での仲間や他者との交流が困難であったり、試験、口頭発表、発表会、運動会、カフェテリアでの食事などの評価的な状況が苦手な年長児や青年に典型的に当てはまると思われます。多くの場合、青少年は中学や高校に同化するのに問題があったり、仲間や人種から排斥されたと感じたりしています。この機能は、一般に、全般性不安障害や社会不安障害、内気や引っ込み思案な行動と関連している(Kearney & Albano, 2004; Kearney et al., 2006)。

第三の機能、強化は、重要な他者からの注目の追求です。この機能は、通常、両親や他の人と一緒に家にいるために学校を拒否する低年齢の子どもに当てはまります。この場合、学校そのものが嫌なのではなく、子どもは自宅や親の職場にいることを望んでいるのです。よくある不行跡は、かんしゃく、学校からの逃亡、不承諾などです。この機能は、分離不安障害や反抗挑戦性障害とよく関連しているが、分離に対する過度の心配が常にあるわけではない(Kearney & Albano, 2004; Kearney, Chapman, & Cook, 2005; Kearney et al., 2006)。

第四の機能、強化は、学校以外の場所で具体的な強化物を求めることです。この機能は、典型的には、テレビを見たり、テレビゲームをしたり、友人と時間を過ごしたり、デイパーティーや物質使用に関与するなど、学校外でより魅力的な活動を追求するために学校を拒否する年長児や青年に適用される。この機能は、従来の無断欠席truancyの概念に最も類似していると思われる。この機能に関連する一般的な問題としては、家族間の対立や非行、規則破りの行動などがある。この機能は,一般に反抗的態度や行動障害と関連している(Kearney & Albano, 2004; Kearney et al., 2006)。

最近のデータは、登校拒否行動の機能モデルの有用性を支持している。Kearneyは、登校拒否行動をとる222名の青少年の臨床サンプルを対象に、構造方程式モデリングを用いて、登校拒否行動の機能は、恐怖、不安、抑うつといった従来の行動指標よりも、登校拒否率の予測因子として優れていることを明らかにした(Kearney, 2007a)。さらに、機能モデルに関連する尺度である学校拒否評価尺度改訂版(子ども版、親版)the School Refusal Assessment Scale-Revised (child and parent versions)の確証的因子分析により、これら4つの異なる学校拒否行動の機能が存在することが確認された(Kearney, 2006b)。この尺度については、評価の項で詳しく説明する。

7. 文脈的危険因子

文脈的危険因子とは、登校拒否行動school refusal behaviorに間接的またはあまり直接的な影響を与えないものを指す。最近の研究では、スクールアブセンティーズムschool absenteeismや登校拒否行動school refusal behavior と、ここにまとめたいくつかの環境的な文脈的危険因子との関連性がより密接に、実証的に研究されている。

7.1. ホームレスと貧困

多くの学区では、入学の前提条件として特定の書類を要求するため、ホームレスは子どもたちの就学にとって大きな障害となる。例えば、予防接種または学業成績、出生証明書、本籍地、後見人の証明などである。頻繁な転居、経済的コスト、交通の便の悪さ、不十分な衣類や学用品、学校側の責任に関する懸念も、ホームレス家庭が学校に入学する際の大きな障壁となっている(米国教育省、2002 年)。米国教育省によると、学齢期のホームレスの青少年の87%が学校に在籍しているが、そのうち定期的に登校しているのは 77%にすぎない。また、ホームレスの就学前児童のうち、就学前プログラムに登録されているのは16%未満である。アメリカのいくつかの都市では、ホームレスの子どもの半数以上が、年間2週間以上学校を休んでいる(米国教育省、2004年)。また、ホームレスの子どもたちは、学校での勉強ができない、成績が上がらない、特別支援学級に入れられないなどの問題を抱えている(Nunez, 2000; Rafferty, Shinn, & Weitzman, 2004)。

関連するが、より広範な変数として貧困があり、これもまた学校欠席と密接な関係がある。先に述べたように、所得水準が低い家庭のアメリカの若者は、同世代の若者よりもずっと学校を休みがちである。貧困とスクールアブセンティーズムの関係は、他の国でもよく実証されている(Population Council,

2006). 例えば、Zhangはイギリスのいくつかの学校で欠席率を調べたところ、小学校(.70-.86)と中学校(.50-.56)で子どもの貧困レベルと有意な相関があることを発見した。この関連性の理由は複雑であるが、若者からの経済的支援を必要とする家族のニーズや、後の節で詳しく述べる教育プロセスへの親の関与の低さが寄与していると思われる(Zhang, 2003)。

7.2. 10代の妊娠

10 代の妊娠も不登校school nonattendanceや中退dropoutによく関係している。妊娠とその合併症は、しばしば若者を永久に不登校にする素因となる。さらに、突然の頻繁な欠席は、教育者や他の人々にとって、妊娠やそれに伴う症状のシグナルとなることもある。10代の母親は、30歳以前に出産しなかった女性に比べて、修了する学校教育年数が1.9~2.2年少ない。高校や大学を卒業する確率も大幅に低下し、早期出産者の60~80%しか高校を卒業していない(Hofferth, Reid, & Mott,

2001).

最近のブラジルの研究では、妊娠と出産が女性が学校を辞める主な理由となっている。妊娠前や妊娠中(16.7%)に比べ、妊娠後(36.7%)は2倍以上の女性が学校を去っている。男性でも同様の傾向が見られた(18.1%対40.4%)(Almeida et al., 2006)。一方、10 代の妊娠によるスクールアブセンティーズムや退学dropoutは、家族へのサポート、学校での出産前サービス、妊娠後の代替教育プログラムの利用が可能であることで有意に減少する(Barnet, Arroyo, Devoe, & Duggan, 2004)。

7.3. 校内暴力と被害者

2004-2005年の国立教育統計センターによると、12歳から18歳の学生を対象とした暴力犯罪は583,000件にのぼる。このうち、107,000件はレイプ、性的暴行、強盗、加重暴行に関わる犯罪であった。9年生から12年生の男子生徒(10%)と女子生徒(6%)の多くが、学校の敷地内で武器を使って脅されたり、傷つけられたりしたと報告されています。特にヒスパニック系の生徒(10%)がヨーロッパ系アメリカ人(7%)より多かった。また、少なくとも1件の暴力事件を報告した公立学校の割合は、1999-2000年の71%から、次のように増加した。

2003年から2004年にかけては81%であった。2005年には、12歳から18歳の生徒の24%が自分の学校にギャングがいると報告し、これは、郊外(21%)や農村(16%)よりも都市部(36%)でより一般的であった。また、12歳から18歳の生徒の28%が、以下のような問題を抱えていた。

過去6ヶ月間に学校でいじめられたと報告されている。多くは半年間に1-2回あったと答えたが、25%は月に1-2回、11%は週に1-2回、8%はほぼ毎日いじめられたと報告されている(National Center for Education Statistics, 2006b)。

アメリカの学校では、銃乱射事件やそれに関連する暴力、いじめによる青少年の被害が発生しており、研究者は、これらの現象がスクールアブセンティーズム率に関連しているかどうかを調査している。全米教育統計センターによると、過去6ヶ月間に、攻撃や危害を受けることを恐れて、学校での活動を避けた生徒が6%もいました(National Center for Education Statistics, 2006b)。いじめの被害者は、同級生よりも高い欠席率を示しています(Dake, Price, & Telljohann, 2003)。いじめられた経験のある生徒は、他の生徒に比べて2.1倍、学校に不安を感じる可能性が高く、小学生の20%が、いじめを避けるために学校をさぼると報告しています(Glew, Fan, Katon, Rivara, & Kernic, 2005)。高校生の場合、暴力を受けて授業に出られないという恐怖は、教師や仲間から以前に受けた被害と直接関係している(Astor, Benbenishty, Zeira, & Vonokur, 2002)。危険を感じて学校を休むことは、喘息や早期下校の危険因子にもなりうる(Swahn & Bossarte, 2006)。いじめや登校拒否school refusalの行動は、文化圏を超えて指摘されている(Kawabata, 2001)。

7.4. 学校風土とつながり

学校風土もまた、不登校の重要な文脈的要因である。学校風土とは、生徒が学校とのつながりを感じ、学業、社会、その他のニーズに関してどの程度サポートされていると感じているかということである。学校環境と学校とのつながりには、積極的な学級経営、課外活動への参加、寛容な懲戒手続きも含まれる場合がある。生徒が学校で安全だと感じ、受け入れられ、評価され、尊敬されている程度も、学校とのつながりの重要な側面である(Brookmeyer, Fanti, & Henrich, 2006; McNeely, Nonnemaker, & Blum.邦訳は、「学校とのつながり」。 2002; Shochet, Dadds, Ham, & Montague, 2006)。

学校風土は、出席率(0.40)、退学率(-0.36)と中程度だが有意な相関がある。学級規模や学校規模は、学校風土と逆相関しており、出席率とは逆相関(- .23/- .21)、退学率とは正相関(.24/.41)である(Brookmeyer et al.、2006)。すべての値は統計的に有意である。また、学校風土が他者(生徒、教師、職員)による被害と逆相関し、後者が校内暴力による生徒の登校恐怖と正相関することを明らかにした研究者もいる(Astor et al.、2002)。また、小規模校で、よりチャレンジングなコースがあり、留年が少なく、教師との関係が良好な学校では、退学する生徒が少ない(Jimerson, Anderson, & Whipple, 2002; Lee & Burkham, 2003)。

学校での退屈と不適切な学校環境は、多くの若者が学校を休み、最終的に退学する主な理由である(表3参照)(Guare & Cooper, 2003; National Center for Education Statistics, 2006a)。退屈もまた、多くの若者が放課後プログラムを早々と辞めてしまう一般的な理由である(Weisman & Gottfredson, 2001)。劣悪な学校環境は、厳しく柔軟性に欠ける懲罰方法、学校復帰に関する厳格な規制、子どもの個々のニーズや興味にうまく対応しない学校カリキュラム、不適切な指導や生徒と教師の関係、多様性の問題への不注意、不適切な出席管理方法などと関連していると思われる (Conroy, Conroy, & Newman, 2006; Reid, 2005)。学校を中退した若者を対象とした最近の包括的な調査では、47%が、学校を辞める決意をした主な要因として、授業が面白くなかったと答えている (Bridgeland, Dilulio, & Morison, 2006)。

7.5. 親の関与

子どもの教育的成長に対する親の関与も、一般に学業成績や出席率に関連している。しかし、全米教育協会では、読み聞かせをする、保護者会に出席する、宿題をチェックする、学校の夜にはテレビを見ない、学校の発展や進歩に積極的である、そして、おそらくは、子どもの出席を監視する、といった行動に焦点をあてている。

後者の場合、表向きは保護者と学校関係者が頻繁に連絡を取ることになるが、Guare and Cooperによると、学校関係者が子供の無断欠席を保護者に知らせなかったケースは57.9%にのぼる。また、授業をサボった生徒の半数以上(51.0%)が、サボったことを理由に捕まったことがないと回答しており、26.5%が一度だけ捕まったことがあると回答している。また、74.4%の生徒が、学校をさぼったことで学校から罰せられなかったと回答している(Guare & Cooper, 2003)。中途退学者を対象とした別の包括的な調査では、子どもの教育に関与している保護者は 59% で、非常に関与しているのは 21% に過ぎなかった。中途退学者の保護者の多くは、懲戒的な理由によってのみ教育に関わっている(Bridgeland et al., 2006)。

学校関係者は、多くの親が子どもの教育や登校に関与していないことをよく嘆いている。これは、親と学校関係者の言葉の壁やその他の文化的な違い、家族の文化的適応度の低さ、子どもが高等教育を受けることによって家族から離れることへの親の反対、発達の節目や自立のスキルに関する緩い態度、学校に基づく人種主義や差別、学校関係者に対する親の不信感など、部分的に文化的要因によるものと、いくつかの研究者は考えている (Franklin & Soto, 2002)。また、親と学校関係者の過去の対立、教師の大幅な欠席、教師の期待の低さ、親と学校関係者の相互関係の悪さも、多くの親が子供の学業の進展や出席にあまり関与しない原因になっていると言われている (Brand & O'Connor, 2004; Martinez, DeGarmo, & Eddy, 2004; Teasley, 2004)。中途退学する生徒は、卒業した生徒に比べて、親や兄弟が中途退学している可能性も高い (Orfield, 2004)。

表3 高校2年生が早退した理由別割合

| 学校を辞める理由 | パーセンテージ |

|---|---|

| 学校を休みすぎた | 43.5 |

| GEDの取得が容易になると思った。 | 40.5 |

| 成績が悪い・学校に行けない | 38.0 |

| 学校が好きではなかった | 36.6 |

| 学校の授業についていけなかった | 32.1 |

| 妊娠した(女性のみ) | 27.8 |

| 仕事を得た | 27.8 |

| コース要件を満たせないと思った | 25.6 |

| 先生とうまくいかなかった | 25.0 |

| 働くことと同時にできなかった | 21.7 |

| 家族を養わなければならなかった | 20.0 |

| 自分の居場所がなかった | 19.9 |

| 他の生徒とうまく付き合えなかった | 18.7 |

| 停学になったことがある | 16.9 |

| 家族の介護をしなければならなかった | 15.5 |

| 赤ちゃんのお父さん・お母さんになった | 14.4 |

| 転校して、新しい学校が嫌になった | 11.2 |

| 実力テストは不合格だと思った | 10.5 |

| 安全だと感じなかった | 10.0 |

| 学校を退学になった | 9.9 |

| 結婚した/結婚の予定がある | 6.8 |

Source: National Center for Education Statistics (2006a).

7.6. 家族および地域社会の変数

親の関与は子供の出席の重要な側面であるが、より広範な家族変数も重要な文脈的危険因子として機能する。この分野におけるこれまでの研究から、登校拒否行動をとる青少年の家族は、しばしば結束が弱く、かなりの葛藤、巻き込まれ、孤立、離反が見られることが明らかになっている。最近の証拠では、これらの知見が確認されている(Chapman, 2007; Lagana, 2004)。先に紹介した登校困難のある入院・外来患者の青少年の研究では、多くが家庭での対立(43%)と家族の分離(21%)を報告している(McShaneら、2001年)。また、最近、アルコール依存症の親と学校欠席や退学リスクの増加が関連している (Casas- Gil & Navarro-Guzman, 2002)。逆に、アフリカ系アメリカ人の中途退学者の物質使用の減少は、ポジティブな家族関係や宗教性と関連している(Kogan et al., 2005)。

その他の状況的な危険因子も欠席率に関連しているが、これらの関連性を裏付ける実証的なデータがより多く必要である。これらの要因には、離婚、子どもの自己管理、問題のある近隣地域、虐待などが含まれる。McShaneらの報告によると、登校困難な青少年のうち、無傷の二親家庭で暮らしていたのは54%、片親で暮らしていたのは39%であった。出席に対する大人の監視が行き届かず、子どもの自己管理率が高いなど、無秩序で治安の悪い、あるいは支援のない地域に住む青少年は、欠席率のリスクもかなり高い(Chapman, 2003; Crowder & South, 2003; Henry, 2007; Reid, 2005)。

虐待を受けた青少年は、虐待を受けていない青少年よりも学校を休みがちである。これは、虐待を隠そうとする親、子どもの入院や虐待からの回復期間、虐待の精神的後遺症などによるものであろう。しかし、逆に、虐待を受けた子どもの中には、熱心に学校に通ったり、帰宅を避けるために放課後に長居をしたりする子どももいる(Kearney, 2001)。また、多くの地域では、慢性的な欠席は教育的ネグレクトと見なされ、親が訴追される可能性がある。また、里親に預けられた青少年は、学校欠席のリスクが高くなる可能性がある(Taussig, 2002)。

8. 異文化間の変数

スクールアブセンティーズムや登校拒否school refusal の行動に関する研究は、歴史的にも、主にアメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアのサンプルから得られている。しかし、近年では、他のヨーロッパ諸国や南アフリカ、日本、サウジアラビア、インドなどでも研究が盛んになっている(Al-Dalwood, 2002; Ananthakrishnan & Nalini, 2002; Liang, Flisher, & Chalton, 2002; Nishida, Sugiyama, Aoki, & Kuroda, 2004)。驚くべきことに、これらの研究から得られた多くの知見は、歴史的研究の知見を反映している。第一に、症状に関して大きな異質性が認められる。第二に、登校困難な子どもたちに顕著な併存する精神医学的診断には、不安障害、うつ病、破壊的行動障害が多く含まれている。第三に、貧困と慢性疾患は、欠席率にはっきりと関連している。最後に、家族、学校関係者、その他の関連機関と密接に連携して行われる専門的な介入が重視される(Holzer & Halfon,2006; Lehmkuhl & Lehmkuhl, 2004)。 一部の著者は、文化に特有なスクールアブセンティーズムに関連する変数を論じている。その多くは、登校拒否school refusal行動に関する日本の文献がエスカレートしていることに由来している。例えば、亀口は、日本の学校はしばしば画一性を過度に重視し、カリキュラムに基づく試験でよい結果を出すように強いプレッシャーをかけると指摘している。このような硬直したシステムの中で、学業や対人関係のニーズを教師に無視された子どもたちは、不登校になりやすいという。また、近年、日本では伝統的な三世代世帯が崩壊し、離婚率の上昇、都市化、母親の労働時間の増加などが進んでいる。これらの力が、日本の若者の登校拒否school refusal行動の急激な増加に寄与していると考えられる(亀口, 2004)。しかし、一般に、スクールアブセンティーズムや登校拒否school refusal行動の異文化的側面については、さらなる探求と解明が必要である。

9. 評価

スクールアブセンティーズムの評価そのものは、従来、子どもが学校を休んでいる日数や期間を計測していた。その他に、子どもが学校に行くことに抵抗があるか、親が学校に連れて行かなければならないか、といった適切な変数もある(Egger et al.、2003)。研究者は、欠席率をモニターするために、親や子供の報告書や学校の出席記録に頼ることが多い。しかし、欠席が精神疾患や登校拒否と関連している場合、その評価はより広範なものとなる。

従来の学校拒否 school refusal 行動の評価方法には、構造化診断面接、子どもの自己報告による内面化問題(恐怖、不安、抑うつ、心配、自己効力感、問題認知)、親や教師による内面化・外面化問題(規則破り、攻撃性、不承諾、家出・学校からの逃避)の報告がある(Hanna, Fischer, & Fluent, 2006; King, Heyne, Tonge, Gullone, & Ollendick, 2001)。さらに、出席状況、登校準備や登校の困難さ、感情的苦痛の程度、反抗やその他の不行跡、親や教師の反応を評価する日誌を作成するよう、親と子どもに勧めることもある。このような患者には、十分な健康診断と精神医学、学業、法律、その他の関連記録の確認が一般的に推奨される(Heine, King, Tonge, & Cooper, 2002; Kearney, 2003)。家庭医が登校拒否行動をとる青少年の親に提出する具体的な質問と、その他の評価に関する推奨事項は、最近の文献で紹介されている (Kearney, 2006a) 。

- Hanna, G. L., Fischer, D. J., & Fluent, T. E. (2006). Separation anxiety disorder and school refusal in children and adolescents. Pediatrics in Review, 27, 56−63.

- King, N. J., Heyne, D., Tonge, B., Gullone, E., & Ollendick, T. H. (2001). School refusal: Categorical diagnoses, functional analysis and treatment planning. Clinical Psychology and Psychotherapy, 8, 352−360.

最近、登校拒否行動をとる青少年に特化した測定法の開発が進んでいる。特に注目すべきは、School Refusal Assessment Scale-Revisedという24項目の尺度で、先に述べた学校拒否行動の4つの機能(否定的感情を引き起こす学校関連の刺激の回避、嫌悪的な社会的・評価的状況からの逃避、重要他者からの注目の追求、学校外の有形強化因子の追求)の相対強度について評価できるよう、親版と子版がデザインされています。この尺度は、オリジナル版と改訂版で、良好な信頼性、妥当性、有用性を示している。最近の確認的因子分析では、尺度の4因子構造が確認された(Brandibas, Jeunier, Clanet, & Fouraste, 2004; Brandibas, Jeunier, Gaspard, & Fouraste, 2001; Higa, Daleiden, & Chorpita, 2002; Kearney, 2002a、b)。この尺度は、処方的介入、あるいは登校拒否行動をとる子どもの個々の特徴に合わせた介入を割り当てるためにうまく利用されている(介入のセクションを参照)。

- Brandibas, G., Jeunier, B., Clanet, C., & Fouraste, R. (2004). Truancy, school refusal and anxiety. School Psychology International, 25,117−126.

- Brandibas, G., Jeunier, B., Gaspard, J. -L., & Fouraste, R. (2001). Evaluation des modes de refus de l'ecole: Validation francaise de la SRAS (School Refusal Assessment Scale). Psychologie et Psychometrie, 22, 45−58.

- Higa, C. K., Daleiden, E. L., & Chorpita, B. F. (2002). Psychometric properties and clinical utility of the School Refusal Assessment Scale in a multiethnic sample. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 24, 247−258.

- Kearney, C. A. (2002). Identifying the function of school refusal behavior: A revision of the School Refusal Assessment Scale. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 24, 235−245.

- Kearney, C. A. (2002). Case study of the assessment and treatment of a youth with multifunction school refusal behavior. Clinical Case Studies, 1, 67−80.

学校回避尺度および学校拒否パーソナリティ尺度The School Avoidance Scale and School Refusal Personality Scaleもまた、青少年の学校嫌いや退学願望を評価するために最近考案されたものである。後者の尺度は、この集団における強迫観念的、消極的、非社会的、社会的内向的な行動を測定するとされている。両スケールのスコアは、不安に基づく不登校の若者に特によく見られる現象であるうつ病に関連しています(Honjo et al.,2003)。これらの尺度は、問題のある欠席をする青,少年を評価する上で大きな前進となりますが、研究間の比較可能性を高めるために、この集団を評価するためのより具体的で合意されたプロトコルが必要とされている(Kearney, 2003年)。

- Honjo, S., Sasaki, Y., Kaneko, H., Tachibana, K., Murase, S., Ishii, T., et al. (2003). Study on feelings of school avoidance, depression, and character tendencies among general junior high and high school students. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 57, 464−471.

- Kearney, C. A. (2003). Bridging the gap among professionals who address youth with school absenteeism: Overview and suggestions for consensus. Professional Psychology, Research and Practice, 34, 57−65.

10. 介入方法

就学困難な青少年への介入は、医学的介入、臨床的介入、システム的介入と多岐にわたる。次に、それぞれの介入方法に関する最近の動向について述べる。

10.1. 医療

問題のある欠席をする青少年に対する主な医学的介入は、全般性、社会性、または分離不安障害などの不安ベースの問題を持つ青少年に焦点を当ててきた。この集団に対する薬物療法には、主に三環系抗うつ薬、選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)、ベンゾジアゼピン、ブスピロン、プロプラノロールなどのβ-ブロッカー、ガバペンチンなどの抗てんかん薬がある(Bernstein et al. 2000; Durkin, 2002; Fourneret, Desombre, De Villard, & Revol, 2001; Heyne, King, Tonge, & Cooper, 2001; Masi, Mucci, & Millepiedi, 2001)。イミプラミン (3 mg/kg/d) 、フルオキセチン (10-20 mg/d) 、フルボキサミン (50-250 mg/d) 、セルトラリン (85-160 mg/d) 、パロキセチン (10-50 mg/d) は、不安とうつ状態にあり学校拒否行動が共存していると思われる一部の青年に有用であるとされている (Kearney, 2006c)。

イミプラミンで治療された登校拒否の青少年の最近の追跡調査では、予後はベースラインの出席率が高い青少年ほど良く、分離不安と回避性障害が共存する青少年ほど悪いことが明らかになった(Layne, Bernstein, Egan, & Kushner, 2003)。しかし、一般に、不安に基づく不登校の青少年は、この集団における不安および抑うつ症状の流動的で不定形な性質のため、薬物療法に対してあいまいな反応を示す(Tyrrell、2005年)。また、自殺行為などSSRIの強い副作用も注意深く観察する必要がある。最後に、不安に基づかない登校拒否行動を治療するための薬物療法に関する研究は、事実上存在しない。

登校困難な青少年に対しては、他の身体的処置が用いられてきた。

欠席率に関連する無数の身体的条件に対処する。不登校に関連する最も一般的な身体的状態に関しては、学校を拠点とした小児プライマリーケアの喘息管理プログラムがいくつか開発されている。これらのプログラムは、病気に関する親子教育、体調管理、子供の日常症状のモニタリング、ピークフローメーターの使用、医師との連絡、コルチコステロイドの使用、喘息発作に対する適切な学校関係者の対応を増やすように作られている(Clark et al., 2004; Halterman et al., 2004; Rance & Trent,2005; Tinkelman & Schwartz, 2004; Welsh, Kemp, & Roberts, 2005). これらのプログラムに関する最近の広範なレビューでは、学校の欠席率と活動制限日数の大幅な減少が明らかにされている (Guevara, Wolf, Grum, & Clark, 2003)。その他、欠席率を減らすのに役立っている身体的処置としては、包括的な手洗いと手指消毒剤の使用、学校での集団フルミスト(経鼻インフルエンザ生ワクチン)予防接種などがある(Guinan, McGuckin, & Ali, 2002; Meadows & Le Saux, 2004; Wiggs-Stayner et al., 2006)。登校拒否の行動に関連する真の病状に対処することも、明らかに必須である(Stein, Duffner, Werry, & Trauner, 2001)。

10.2. 臨床

問題のあるスクールアブセンティーズムに対する臨床的介入は、主に登校拒否行動に関連する症状、特に不安や抑うつを軽減することに焦点が当てられてきた。この目的のために、認知行動的戦略が最も人気があり、経験的に支持されてきた。これらの戦略は、青少年がストレスや不安の身体的症状を効果的に管理し、登校に関連する不合理な考えを修正し、特定の学校環境に徐々に再統合できるように設計されている (Heyne et al., 2001)。このアプローチで最も中心的な技法は、リラクゼーショントレーニング、認知再構成、暴露に基づく実践などである。これらの技法は、オープン、ランダム化、非ランダム化の臨床試験だけでなく、さまざまな事例研究において経験的に支持されてきた。最近の研究では、さらなる確認がなされている (Barnes, Bauza, & Treiber, 2003; Heyne et al., 2002; King, Tonge, Heyne, & Ollendick, 2000)。催眠は、登校拒否school refusalの青少年におけるストレスの軽減と出席率の向上にも有効であるとされているが、このアプローチはこの集団にはあまり用いられていない(Aviv, 2006)。 この領域におけるほとんどの認知行動学的介入アプローチの重要な欠点は、研究者が一般に不安に基づく欠席をする青少年に焦点を当てていることである (Heyne et al., 2002; Layne et al., 2003)。他の理由で登校拒否をする青少年や外在化行動問題を抱える青少年は、しばしば除外される。そこでKearneyらは、登校拒否の青少年のために、先に述べた4つの機能に対する処方的な介入戦略を考案した(表4参照)。これらの機能は登校拒否をするすべての青少年を対象とし、School Refusal Assessment Scale-Revisedのスコア、面接、直接観察、その他の情報を含む評価データに基づいて、効果的で具体的な介入パッケージを処方できる(Kearney,2002b;Kearney,Pursell,&Alvarez,2001;Kearney & Silverman,1999; Moffitt, Chorpita, & Fernandez, 2003)。これらの介入パッケージは、マニュアル化された形式と自己指示形式のものがある(Kearney, 2007b; Kearney & Albano, 2007a,b)。 登校拒否行動をとる青少年の臨床的介入に関する研究が進むにつれて、この集団に影響を与える家族やその他の状況的変数に、より大きな注意を払う必要があると思われる。何人かの研究者は、認知?行動戦略だけでなく、家族療法、仲間との関係をよりよくするための社会技能訓練、医師や学校関係者との頻繁な相談など、より広範な介入を求めている(Gosschalk, 2004; Kearney & Bates, 2005; Lauchlan, 2003; Moffitt et al., 2003; Place, Hulsmeier, Davis, & Taylor, 2000)。さらに、研究者たちは、重度または慢性的な登校困難を抱える青少年を効果的に治療するために、医学的・臨床的アプローチと連動したより体系的な介入を呼びかけている。これらの体系的アプローチについて次に述べる。

表4 登校拒否行動の機能に応じた処方的介入方法

- 否定的感情を引き起こす学校での刺激を避けるための登校拒否(子供ベース) 不安とその構成要素に関する心理教育

リラクゼーショントレーニングや横隔膜式深呼吸などの身体管理法

不安と回避の階層を利用して、徐々に学校環境に再接触する。

利得の自己強化 - 嫌悪的な社会的・評価的状況から逃れるための登校拒否(子供ベース) 不安とその構成要素に関する心理教育

リラクゼーショントレーニングや横隔膜式深呼吸などの身体的管理法

不合理な思考を修正するための認知的リストラクチャリング

現実の社会的・評価的な状況での対処法の練習

不安と回避の階層を利用した漸進的な学校生活への再接触

利得の自己強化 - 大切な人からの注目を集めるために学校を拒否する(親ベース) 親の命令を簡潔かつ明確にするよう修正する。

登校前の朝型生活習慣を確立し、必要に応じて日中も生活習慣を確立する。

出席に対する報酬と不出席に対する罰の設定

特定のケースで強制的に登校させる - 学校を拒否して学校外での具体的な報酬を追求する(家族ベース)

出席のインセンティブを高め、不出席のディスインセンティブを伴うコンティンジェンシー契約

家族が問題解決のために交渉する時間と場所の設定

コミュニケーションスキルのトレーニング

必要に応じて青少年の通学や授業への付き添いを行う。

出席の監視を強化する

同業者拒否スキルトレーニング(他人からの欠席の申し出を断ること)

10.3. システマティック

スクールアブセンティーズムに対する組織的介入とは、青少年の不登校を減らすために学校または地域社会全体で行うアプローチのことである。全米中退防止センターは、欠席率や中退を減らすために有効だと思われる体系的な戦略を挙げている。これらの戦略には一般に、(1)学校の安全とインフラを改善するための学校と地域社会のパートナーシップ、(2)家族の関与、早期学力向上、読み書き能力を高めるための早期介入プログラム、(3)生徒が卒業証書を受け取るための代替教育および放課後プログラム、(4)リスクのある若者と働く教師の準備を向上させると同時に、特定の子供の学業上のニーズにうまく対応するための個別指導と柔軟な指導を行う専門能力開発プログラム、が含まれる。

欠席率を減らすためのシステム的な戦略には、個々のケースに特化した考え方が必要な場合もある。この点で重要なのは、貧困にあえぐ子どもたちのために、学校を中心としたサービスを連携させるモデルである。このモデルでは、学校は子どもの教育的ニーズを満たすために早期介入と放課後プログラムを提供するが、これらのプログラムは福祉機関と直接リンクしている(Bowen & Richman, 2002)。例えば、Kearney と Bates は、学校を拠点とするソーシャルワーカーが、家族が教育とその他のサービスを調整する手助けをすることを推奨している。これは、保護者、教師、医療関係者、精神保健の専門家、少年院の職員、そして必要に応じて住宅、雇用、法律サービス機関の代表者が集まる週1回の会議を手配することで実現できる。そうすれば、家族に対して、サービスを受けるために週に何度も出かけるよう要求する必要がなくなり、子供の登校と学習の達成度を監視するための包括的な計画を立てることができる(Kearney & Bates, 2005)。

その他、欠席率や退学率を減らすための具体的なシステム戦略を表 5 に示す(最近の文献の参考文献を添付)。これらのプログラムの多くは、学校に関連する暴力や言語の違いなど、出席を妨げる障害をなくすこと、出席の監視を強化すること、無断欠席に対して迅速な処分と学校復帰を提供することが重要な点となっている。代替教育の機会と個別指導の提供、親の関与と出席へのインセンティブの増加、早期退学のリスクのある若者への大人と仲間の指導者の配置、慢性的な出席問題への学校ベースの柔軟な対応などは、特に効果的な戦略である (Kearney & Hugelshofer, 2000; Reid, 2003b; Scott & Friedli,2002)。

11. アウトカム

前述したように、慢性的なスクールアブセンティーズムや登校拒否school refusal行動をとる青少年は、思春期に非行や学校からの脱落、成人期には経済・精神・社会・夫婦関係など様々な問題を抱える危険性がある。実際、登校拒否school refusal は、分離不安障害が成人期まで持続するための重要な変数であることが確認されている(Silove et al., 2002)。しかし、これらの問題に対して介入を受けた青少年は、長期的なリスクは少ないかもしれない。

McShaneらは、就学に困難を抱える117人の青年を、入院または外来での介入後6ヵ月および3年間追跡した。6ヵ月の追跡では、青少年は学校教育を再開したか(47%)、家庭教育または職業訓練校に入学して多少の就職をしていたか(23%)、失業していたか(19%)、家庭教育に入学していたか(10%)、完全に就職していたか(1%)のいずれかであった。3年後の追跡調査では、家庭教育または職業訓練校に在籍し、ある程度の就業がある(36%)、学校に残っている(22%)、完全に就業している(18%)、失業中で教育を受けていない(16%)、家庭教育を受けている(8%)だった(McShane, Walter, & Rey, 2004)。

6ヵ月後の転帰が悪いのは、大うつ病、ディスチミア、反抗挑戦性障害などの併存診断と関連していた。3年後の転帰は、社会恐怖症、学業困難、内向的行動と関連していた。70~76%の青年は満足のいく結果を得たが、この結果は、就学困難のために治療を受けた青年の約3分の1が、その後も深刻な適応問題を抱え続けるという以前の知見を反映している(Kearney、2001年)。また、他の研究者は、10年間の追跡調査において、登校拒否の青少年の30%が精神疾患の基準を満たし続けていることを発見している(McCune & Hynes, 2005)。

最近の研究において、学校中退の予測因子として、いくつかの個人的要因が特に顕著であることが明らかになっている。特に、精神医学的合併症、思春期の雇用、社会経済的地位の低さなどが挙げられる。しかし、研究者たちは、問題のある欠席の発達モデルに傾倒し始め、複数の予測因子が時間とともに複合し、早期の学校離脱をもたらすと主張している。これらの複数の予測因子には、社会経済的、行動的、家族的、態度的変数が含まれる(Alexander, Entwisle, & Kabbani, 2001; Attwood & Croll, 2006; Jimerson, Egeland, Sroufe, & Carlson, 2000; Warren & Lee, 2003)。

例えば、あるシナリオでは、学業成績や出席率を厳しく監視したり、評価したりしない家庭や教育制度に置かれた子供は、当初、欠席癖がつく傾向があると考えられる。中学生になると、いじめや教師と生徒の対立などの不都合な出来事が、成績や出席率の問題を悪化させたり、不安、うつ、学習障害など、診断されていない子どもの精神病理と絡んでくる可能性がある。問題のある欠席や退学は、高校時代にはエスカレートし、これらの問題がますます深刻になり、学校の失敗につながるか、あるいは、外部就労など、登校に代わる新たな選択肢と交錯する可能性がある。しかし、慢性的な不登校chronic nonattendanceや最終的なドロップアウトに至る経路を具体的に特定するためには、より広範な縦断的研究が必要である。

12. 最終コメント

スクールアブセンティーズムと登校拒否school refusal行動は、教育者、保健・精神保健の専門家にとって、引き続き重要な公衆衛生問題である。しかし、この分野の研究文献の重要な問題は、専門家集団がさまざまな用語を使い、異なる雑誌に発表し、問題のある欠席をする青少年の特定の部分集合のみを調査しているという、一般的な断絶である。この複雑な集団を十分に理解し、対処するためには、研究情報のさらなる連携と統合が必要である。例えば、学際的な調査、会議、助成金の提案などは、定義、分類、評価、介入に関するコンセンサスの改善に役立つ可能性がある。心理学、医学、教育学、ソーシャルワーク、刑事司法、法学、社会学など、適切な学問分野がある。さらに、学校内の精神保健の専門家は、教師や他の人に登校拒否行動の症状や評価・介入方法について教育する必要がある。